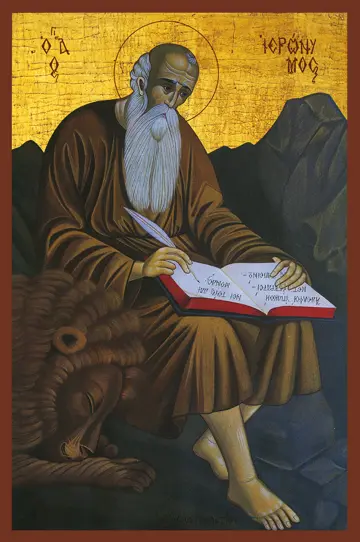

伯利恆修士,聖經翻譯者,420年

優西比烏·希羅尼穆斯·索福尼烏斯(Eusebius Hieronymus Sophonius),通常被稱為耶柔米(Hieronymus的英語化形式),約生於公元345年,出生在意大利東北部阿奎萊亞城附近的斯特利多(Strido)村莊。他來自一個相對富裕的基督徒家庭。在十二歲之前,他在家中接受父親和家庭教師的教育,之後被送到羅馬,在著名的語法學家多納圖門下學習。其後,他研習修辭學,並取得了顯著的成就,為自己贏得了相當的聲譽,這一點在他後來的著作中表露無遺。在羅馬求學期間,他參觀了城中的教堂和地下墓穴。儘管他的道德生活並非無可指責,但他始終與基督教保持密切聯繫,並在青少年後期或成年早期,即366年之前的某個時候接受了洗禮。

此後,耶柔米遊歷了高盧、達爾馬提亞和意大利,最終抵達特里爾,這裡是西羅馬帝國高盧省的行政中心,自367年在瓦倫丁尼安一世皇帝統治下,便成為皇帝的駐地,因而在皇帝駐留期間也成為帝國的宮廷所在地。在特里爾期間,他經歷了一次被稱為「皈依」的宗教體驗,並決定成為修士。370年,他抵達阿奎萊亞,在那裡生活了數年,結交了一群朋友,他們也決定過修道生活。在一場因真實或所謂的醜聞引起的爭吵後,耶柔米前往東方,他生命中的大部分時間都將在那裡度過。374年,他抵達安提阿,這是當時羅馬世界最偉大的城市之一,其主教是「全東方的宗主教」。他在那裡繼續學習,但後來他染上了一場重病——他的兩位同伴已因此病亡。病中他做了一個夢,在夢中上帝譴責他「是西塞羅的信徒,而非基督徒」,因為他過於沈迷於異教的古典作品。

隨後,耶柔米退隱至安提阿附近的卡爾基斯沙漠,過著隱士的生活。在那裡,他放棄了此前一直研習、熟悉並深愛的古典著作,轉而學習希伯來語,以便研讀原文的《舊約》。由於早年已經學會了希臘語,加上他對文風和修辭的掌握,他此時已具備了作為翻譯家、注釋家和講道家進行未來工作的能力。公元378年,他勉強同意被祝聖為會長,儘管他似乎從未主持過彌撒。第二年,他前往君士坦丁堡,師從東方教會最偉大的神學家之一——納西盎的格里高利。在君士坦丁堡期間,他參加了第二次大公會議,即君士坦丁堡公會議(公元381年),該會議頒布了《尼西亞-君士坦丁堡信經》(或稱《尼西亞信經》)的最終版本。他將優西比烏的歷史著作《教會歷史》以及三世紀亞歷山大神學家奧利金的一些講道集從希臘語翻譯成拉丁語,並在此基礎上,撰寫了他第一部原創的聖經注釋,內容是關於以賽亞的異象(《以賽亞書》第六章)。第二年(公元382年),他前往羅馬,成為該城年邁的主教達瑪蘇的秘書。應達瑪蘇的請求,他依據希臘文文本,完成了拉丁文《福音書》的修訂,並完成了拉丁文《詩篇》的初次修訂。他還撰寫了許多關於「先知書」和「使徒書信」的頗具影響力的注釋,以及一部關於《馬太福音》的注釋,這福音書的注釋成為了馬太福音的標準注釋。

在耶柔米於羅馬停留的三年期間,他嚴厲批評了部分基督徒上層階級和一些聖品人員的奢華與糜爛的生活,因而喪失了繼任達瑪蘇斯主教的機會。他促進了羅馬上層婦女中日益壯大的禁慾運動,並開始與寶拉(Paula)及其女兒們建立密切關係,她們後來成為他堅定的朋友和支持者。耶柔米於385年離開羅馬前往東方。六個月後,寶拉及其同伴在安提阿與他會合,他訪問了巴勒斯坦和埃及,從而獲得了羅馬帝國四大城市的經歷:羅馬、君士坦丁堡、安提阿和亞歷山大。 公元386年,耶柔米在伯利恆主堂附近的一座修道院安頓下來,而保拉則成為附近一個女修道團體的女修院院長。他餘生都在一個從岩石中開鑿出的大石窟里生活和工作。他在伯利恆開辦了一所男子學校;將一些歷史、哲學和神學著作翻譯成拉丁文;並撰寫了多部自己的著作,其中包括他的基督徒傳記集《名人傳》(De Viris Illustribus)。他維持著大量的書信往來,通信者中包括奧古斯丁。奧古斯丁後來成為希波主教和西方教會最具影響力的神學家,但耶柔米起初只把他看作一個年輕的後起之秀。耶柔米捲入了漫長而激烈的神學爭論,其中一次是與他在阿奎萊亞時的老友魯菲努(Rufinus)就奧利金的教義發生的爭論。

在此期間,耶柔米一生最偉大的工作,是完成了「從希伯來語和希臘語原文翻譯拉丁文《聖經》」的事業。這一譯本被稱為《武加大譯本》(Vulgate),意指其被翻譯成了「通俗」或通用的語言,即拉丁語。在接下來的16個世紀里,它一直是標準的拉丁文《聖經》版本。

保拉於主後404年去世,耶柔米余下的歲月充滿了困苦,包括因西哥特人洗劫羅馬(公元410年)而湧入的難民、汪達爾人的入侵(公元410-412年),以及來自宗教對立派的暴力行為。公元416年,他所居住的修道院被暴徒焚燒殆盡。

耶柔米於420年9月30日去世,被安葬在主誕堂的保拉墓旁。他的遺體後來被遷往羅馬的聖母大殿(Basilica di Santa Maria Maggiore)。

耶柔米努力的主要目標是通過參考原文語言和早期譯本,提供一個盡可能準確的《聖經》翻譯,這與《武加大譯本》一起,成為他對基督教會最持久的貢獻。幾個世紀以來,這一直是指導《聖經》翻譯者的基本原則,尤其在過去五百年間的羅馬天主教和新教學者的翻譯工作中得到了蓬勃發展。

耶柔米所致力的首要事業,是通過參照原文及先前的譯本,來提供一個盡可能準確的拉丁文《聖經》譯本。這項工作連同《聖經·武加大譯本》本身,是他對基督教會最持久的貢獻。數百年來,這一直是指導《聖經》翻譯者的基本原則,並在過去五百年羅馬天主教與新教學者的翻譯工作中尤其發揚光大,開花結果。

耶柔米淵博的學識,在當時除了希波的奧古斯丁外,其他基督教作家無人能及;而他那充滿熱誠的奉獻精神,以及他認為跟隨基督所必需的苦修主義,都在其一生之中清晰可見。他那些支持基督教修道主義以及駁斥異端教義的著作影響廣泛,而他的《書信集》(Letters)更是古代基督教文學中最優秀的作品之一。

然而,耶柔米也有一種乖戾、暴躁的脾氣和一種尖酸刻薄的才智,這讓他輕易樹敵。他作為學者和辯論家的成就,因其嫉妒心與自我為中心而蒙上了污點。一位文藝復興時期的教宗,在看到一幅耶柔米手持石頭(代表他自願苦修的標誌)的畫作時評論說:「幸好他拿著那塊石頭,因為沒有它,他幾乎不能被視為聖人。」耶柔米提醒我們,那些被教會尊為聖人來紀念的人,之所以能成為我們生活聖潔、宣講福音的勇氣以及在服侍基督最卑微弟兄時所懷憐憫之心的榜樣,完全是因著上帝在耶穌基督里那改變人心的恩典。他們(以及我們)自身沒有任何不源自於基督的聖潔、忠信或憐憫。正如馬丁·路德所使用的拉丁語短語“simul justus et peccator”(意為「同時是義人又是罪人」)所強調的那樣,基督徒作為既公義又犯罪的矛盾體而存在,他們既是罪人,同時又藉著耶穌基督的功勞而成為聖人——即義人。包括耶柔米在內的眾聖徒,正是在這一點上,成為了我們如何在活出福音上保持忠信的榜樣。

編輯自《次要瞻禮(1980)》、《牛津聖徒詞典(1979)》,與《新編慶節與紀念》(prepared from Lesser Feasts and Fasts(1980), The Oxford Dictionary of Saints (1979), and the New Book of Festivals and Commemorations(Philip H. Pfatteicher))

祝文

上帝為闡揚主的聖經,曾藉著主的真福精修者聖耶柔米,給了主的教會奇妙的教導;求主因他有功勞的代求,使我們蒙主的助佑,能實踐他的言傳身教。這都是靠著⋯⋯