人人應知的公禱書歷史 第16章 其他聖事

第16章 其他聖禮

我們將以非常簡短的總結來結束這段歷史,概述基督徒生命中特殊場合的禮儀,這些禮儀在古時都是聖餐禮的延伸應用。在第一本《公禱書》中,這些禮儀仍然與聖餐禮保持聯繫;但第二本《公禱書》在殯葬禮儀方面作出了改變,因此在現今的英國公禱書中,殯葬禮沒有特定的書信、福音經課。按立聖職的三項禮儀雖然不被嚴格歸類為特殊禮儀(Occasional Services),但它們也是針對特定場合,同樣也是插入聖餐禮儀中。

婚姻聖禮

這禮儀與大多數特殊禮儀一樣,是取自莎霖手冊(Sarum Manual)。它還保留了一些無害的異教儀式,這一點特別引人注意。其原因在於,在早期教會中,基督徒自然遵循羅馬帝國的法律習俗;他們所能做的就是用基督教的祝福取代特定的異教儀式,並用基督教的聖餐祭取代對偶像的祭祀。婚姻在基督教之前,現在仍然是一種自然的盟約,由男女雙方本身作為締約者:這種在見證人面前所立的盟約即構成婚姻,但教會從早期開始就為其增添了對新郎新娘的祝福以及為施行他們的聖餐。因此,我們現今的婚禮儀式包含訂婚和祝福,並以這樣的規程作結:“新婚夫婦宜在婚禮時或婚後最早領受聖餐”是合宜的。

即使在六世紀之後,在許多地方基督教的婚禮儀式仍然只是在聖餐禮中加入禱告,並在其中一個禱告時在新郎新娘上方蓋紗(覆婚纱布,Velatio Nuptialis)。這種古老的婚禮蓋紗在十九世紀的法國和西班牙仍然很常見,儘管現代的極端教皇主義已使其消失。另一種頭紗,也就是新娘的頭紗,在異教時期是火焰色的,至今仍然保留,只是顏色現在改為白色。

古老的異教民事儀式因此與原始的婚禮彌撒並行;隨著異教的消失,這些儀式被納入基督教禮儀書之中。其中包括:訂婚禮:簽署契約、贈送禮物(作為婚約的信物)、新郎新娘親吻、贈送戒指,以及交握雙手。婚禮:新郎新娘(新娘戴頭紗,二人均戴花冠並穿婚禮禮服)進行祭祀,並分享由維斯塔貞女(Vestal Virgins,即維斯塔的女祭司)所製作的祭祀蛋糕。

從特土良的記載可知,在公元200年時,親吻、交握雙手、花冠和頭紗等習俗都已經在使用,而祭祀和祭祀之後的進餐則自然已被奉獻禮(按他的稱法)所取代,並伴隨著具有奧秘意味的聖餐禮。戒指的使用也必定延續了下來。

讀者一眼就會注意到,這些傳統至今仍在我們當中,甚至包括親吻——儘管這現在是一個非正式的儀式,通常由我們可愛的年輕人在聖壇或祭衣室裡進行,他們並不知道自己其實在延續早期教會的一項儀式。新娘依然戴著王冠;雖然在我們這裡現在是以花環的形式呈現,但在一些西方國家仍使用金屬王冠(就如中世紀英格蘭一樣);而在東方教會,新郎新娘都戴著大型金屬冠冕,整個婚禮儀式被稱為「加冕禮」。

十五世紀的婚禮。(格雷沙姆教堂洗禮池浮雕)(神父身穿長白衣、圆氅衣(Cope)、交叉的聖帶,為新郎新娘行結合雙手禮。他身後的助祭手持一本打開的書冊。)

在中世紀,婚禮儀式大致保持不變,僅在不同地方有所變化。儀式主要包含兩個部分:(1)在教堂門口或聖壇階梯進行的訂婚禮,新郎新娘在此立下誓約、交換戒指並領受祝福;(2)婚禮彌撒,在聖餐禮前有莊嚴的婚禮祝福。在禮儀進行期間,新人先跪在聖所南側,然後在誦念聖哉頌(the Sanctus)時,移動到祭壇階梯前,同時有覆婚纱布遮蓋其上,直到誦念完“羔羊頌”——通常採用聖三一的任選彌撒,並有一些變化。就近期的討論而言,讀者可能會感興趣的是,「順從」(and obey)一詞是十四世紀晚期的添加,當時「順從他」(obeye to him)這個說法首次出現在英國禮儀中,德語禮儀中也出現類似用語。在大多數基督教禮儀中,向雙方提出的問題和雙方許下的諾言是完全相同的:在某些禮儀中——例如在整個東方教會,新郎新娘都會收到戒指。另一個有爭議的部分是開場白,這是在1549年首次出現的。那莊嚴的「上帝所配合」(Those whom God hath joined)用語(雖然在蘇瓦松和米蘭的禮儀中也有出現,但實際上源自路德宗)也是在第一本《公禱書》中引入的。婚禮聖事的第三部分——聖餐禮,如今通常會推遲到之後舉行,這是很遺憾的。在1661年放寬規定之前,教規要求「新婚夫婦必須在婚禮當天領受聖餐」。婚禮早餐(The Wedding Breakfast)是早期新人在婚禮彌撒之中空腹領受聖餐的遺留傳統。

慰病人禮

在早期教會,探訪病人是為了讓他們領受預留聖體、祈禱,以及抹油禮或按手禮。我們現今的禮儀大致遵循《莎霖手冊》中的探病禮(Visitatio Infirmorum),但有兩個重要的例外:使徒傳統中的傅油禮在第二本《公禱書》中被刪除,至今尚未正式恢復,儘管這項禮儀現已被允許並施行;同時,預留聖體的指引——這個可追溯至次使徒時代的傳統——也被一併刪除。另一方面,第一本《公禱書》增添了在病房舉行聖餐禮的特別格式:在第二本《公禱書》中這部分被修改,且未提供簡化完整禮儀的規定;但在1661年,這個不切實際的缺失得到了改善。即使在蘇格蘭教會尚未恢復使用白罩衫(Surplice)的時期,以預留聖體(以餅和酒兩種形式)為病弱者送聖餐仍是傳統做法,這在大多數古老的蘇格蘭本土會眾中一直是長期的習俗:病人傅油禮也在十八世紀由一些蘇格蘭主教恢復,並自此延續至今。近年來,這項禮儀也在多個美國教區中得到恢復。

殯葬禮

就我們所知,根據原始教會習俗的最早證據——也就是在公元100年之前的地下墓窟壁畫中——基督徒的遺體都是伴隨著祈禱和舉行聖餐禮安葬的;此後,為亡者舉行的追思禮拜中也會舉行聖餐禮。散佈在這些龐大地下通道中的眾多小堂,並非如先前所認為的是日常崇拜的隱蔽場所:相反地,它們是公開的,並受到異教當局的保護(因為古羅馬法律對於一切與死者相關的事物都懷有深切的敬意);這些小教堂是為了後來所稱的安魂彌撒而建,而非用於教會一般的公眾崇拜,因為後者確實需要更大的空間。

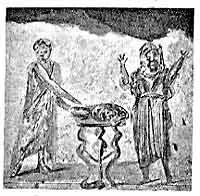

上圖:SYMBOLIC PICTURE OF THE EUCHARIST. (Latter part of the 2nd century, in the Catacomb of Callistus.)聖餐禮的圖像(二世紀後期,位於卡利斯托地下墓窟)

在本頁中,我們展示了一幅來自地下墓穴的二世紀聖餐象徵圖:主祭者身穿特殊的羅馬長袍,站在三腳架前伸出雙手,另一側站著一個祈禱者,以原始祈禱姿態(提摩太前書2:8)站立,在早期世紀中這種姿態始終代表著亡者的靈魂。愛宴也是這些儀式的一部分,在《希坡律陀法規》(Canons of Hippolytus,約公元250年)中提到了愛宴和聖餐。在地下墓穴中還保存著一幅三世紀的圖畫,一部分描繪了一位貴婦和她的女僕在蔬果店購買愛宴用品(可能還有鮮花),另一部分則展示了眾人圍坐在餐桌旁參加宴會。愛宴的一個獨特遺跡仍然存在,那是一世紀專門為愛宴建造的大廳。它包括一個帶有大型三榻廳的房間,石質長椅仍留有痕跡,還有一個小房間、廚房(出土了酒罐和器具)、一口井和蓄水池:這個房間是聖多米蒂拉地下墓穴的前廳,只有部分在地下,原本在大路上有裝飾性的正面。地下墓穴內的禮拜堂數量眾多:在第四章就展示了一個較晚期(四世紀)的卡利斯托地下墓穴禮拜堂的復原圖。

《早期聖禮》(The early Sacramentaries)是現存最早的禮儀書籍,其中記載了完整的慰問病人、臨終和安息禮儀;這些禮儀後來發展成為中世紀溫婉優美的禮拜儀式。早在公元688年,我們就能從對英格蘭貢獻良多的西奧多大主教的描述中,發現我們的盎格魯-撒克遜習俗是源自古羅馬的傳統。據他所言,亡者由修士或教士送往教堂,為其舉行彌撒,之後伴隨詠唱將其送往墳墓,並以祈禱安葬。

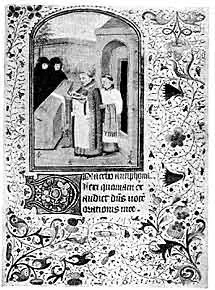

上圖:安息禱文的開始。(摘自15世紀的〈時辰祈禱書》)(在安息禱文後跟著詩篇116的開篇詞——“我敬愛主,因為祂俯聽我的聲音”。這幅微型畫展示了一位身穿白罩袍(surplice)和圆氅衣(Cope)的神父站在靈柩旁,靈柩上蓋著裝飾有十字架的殮布。一位神職人員手持皮兜帽(almuce)。靈柩後面站著兩個穿著喪服和兜帽的人物。)

在中世紀時期,為亡者發展出一種特殊形式的祈禱儀式,「哀歌」(dirge)一詞便源於此:夜禱(Mattins),含晨曦禱(Lauds)被稱為 Dirige 或 Dirge,此名來自開場對經文「Dirige Domine Deus meus in conspectu tuo viam meam」(出自詩篇5:8,「……行主的直路」);同理,晚禱被稱為 Placebo,其開端對經文為「Placebo Domino in regione vivorum」(出自詩篇116:9,「我尚在活人的世間,還是要事奉主」)。這些儀式不僅在喪禮中使用,也廣泛應用於一般場合。

冗長的禱告從病榻開始,伴隨著詩篇與禱文,在臨終時刻達到高潮,以一段優美動人的告別文開始:「基督徒的靈魂啊,奉創造你的全能天父之名,離開這世界吧。」最後以祈求上帝接納祂的僕人進入光明美善的居所作結。死後便誦念「託付禱文」,這是一套由對經文、詩篇和祝文組成的禮儀,其中懇求的迴唱「願基督接納你,願天使引領你進入亞伯拉罕的懷抱」,與凱旋的詩篇「以色列族出埃及」(即詩篇114篇)交織在一起,並寄望亡者的靈魂能與殉道者一同戴上冠冕,在天堂榮光之中享受上帝的喜樂。

上圖:修道院教堂的葬禮。出自十六世紀初期佛蘭德斯《時辰祈禱書》。

棺身覆蓋著色彩鮮豔的殮布,伴隨著詩篇的詠唱被抬進教堂,安放在由木材或鐵製成的固定支架上,稱為靈架,四周圍繞著蠟燭。接著誦念或詠唱 Placebo 或 Dirge,引領至追思彌撒。這追思彌撒的名稱源自其開場詞:「求主賜他永恆的安息,並以永遠的光照耀他」(Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis)。隨後是第二次較短的託付禱文,並為靈架獻香和灑聖水。之後便開始正式的殯葬禮。在誦念對經、憐憫頌和禱文之後,棺身被抬往墳墓,同時再次詠唱「以色列族出埃及」;若送葬隊伍較長,則接著詠唱「主阿,我心里仰望主……」(即詩篇25篇)。當打開墳墓時,詩班詠唱優美的對經:「你們為我開公義的門。我就進去,稱頌主。這是主的門,善人方能進去。」並同時誦念第118篇詩篇「你們當稱頌主……」。

上圖:十五世紀的葬禮。(靈柩由身穿喪服和兜帽的抬棺者抬出教堂,前面有一人手持點燃的火炬。一位身穿白罩衫(surplice)和圆氅衣(Cope)的神父朝墳墓走去,前面有一名男童手持聖水器和灑水器,另一名穿白袍的男童手持遊行用十字架;神父後面跟隨著兩位教士,一位穿著winged rochet,另一位戴著高帽,身穿白袍。在左側跪著的婦人面前可見一個典型的木製墓碑十字架。)

墳墓隨後被祝聖、灑水和獻香,遺體安放入土,同時會眾詠唱詩篇:「上帝阿,我心切慕祢,好像渴了的鹿,想溪水一樣」(即詩篇42篇)藉此在整個禮儀中與亡者的靈魂合一。誦念完「求主記念大衛……」(即詩篇132篇)這篇詩篇後,神父為遺體灑聖水,並以十字形將泥土撒在其上,同時誦念以「我將你的靈魂交託給上帝」開始的禱文。接著是更多的禱告,以及晨曦禱(Lauds)的三篇凱旋詩篇——「你們當從天上頌揚主……」、「當向主唱新歌……」和「你們當在上帝的聖殿頌揚祂……」(詩篇148、149、150篇);隨後是「以色列頌」(Benedictus,其對經「復活在我,生命也在我」至今仍保留),以及懺悔詩篇「求主憐憫」(詩篇51篇),最後以幾段充滿愛與盼望的禱文結束。此後,特別是在「月祭」和週年紀念時,便會誦念安魂晚禱(Placebo)和追思禱文(Dirge),並舉行追思彌撒。就這樣,在教堂的莊嚴美麗中,在尚未被打磨光亮的墓碑和玻璃花束冰冷氣息侵襲的綠意盎然的墓園裡,我們的先祖以這些古老的安慰、鼓勵和扶持的禮儀,本著基督福音的真精神,完成了他們能為友人做的最後服事。

改革運動所造成的破壞確實可怕。我們在此不討論其成因。可以確定的是,在中世紀末期黑死病之後,一種病態的恐懼宗教興起,這從國外羅馬天主教國家以骷髏和骨頭裝飾的外在儀式中仍可見一斑。可以確定的是,取代了地下墓窟壁畫中常見的花園天堂景象(這也是第一位拉丁基督教詩人所歌頌的),興起了一種「關於煉獄的羅馬教義」,將其描繪成一處火焰之地,與地獄的唯一區別僅在於不是永恆的:隨之而來的是對無數彌撒的狂熱渴求,這些彌撒只有富人才負擔得起,在亨利八世的遺囑中便有駭人的描述。某種反動是無可避免的。不幸的是,在大多數人心中,這種反動最初採取了加爾文主義的形式,這從字面意義上來說,比中世紀晚期關於煉獄的教義更加糟糕得多——為亡者祈禱已無用處。

在喬治時代醜陋可怕的葬禮習俗中,人們想到《公禱書》的葬禮禮文時感到欣慰,稱其精緻無比。誠然,其中確實保留了一些古老禮儀中對經的片段;即使是這樣一座建築的廢墟也依然動人。但也僅此而已。

在第一本《公禱書》中,克蘭麥爾著手簡化中世紀禮儀,因為這些禮儀因重複而過於冗長;他在新的殯葬禮儀上完成了一項最出色的工作,這確實是一次簡化,既保持原始又傳統,包含了古老儀式的四個基本部分——(1)遊行;(2)安葬;(3)追思禮,可在安葬前後舉行;(4)追思彌撒/聖餐。第二本《公禱書》造成了純粹的愚蠢混亂,完全沒有保留詩篇,當然也沒有聖餐禮,甚至沒有規定任何部分的禮儀應在教堂內進行。但即使如此對清教徒來說仍嫌太多,他們實際上完全不舉行任何禮儀。十八世紀時,可憐的傑米·弗里曼「亞德尼領主的弄臣」受傷垂死之際,他設法爬過東亞伯丁郡的山丘到朗賽德,因為他知道那裡有一座主教教堂;當人們發現他時,他說:「別像埋畜生一樣埋葬我!」——這說的是直到我們這個時代都普遍存在的長老會習俗。第五本《公禱書》恢復了一些第二本丟棄的內容,但給我們的是新的詩篇;而第二段對經為了符合《欽定本聖經》,加入了關於蟲子的可怕描述,這本可以在此時避免的,這描述不僅實際上並不正確,而且是誤譯。《欽定本》的譯者似乎是從《日內瓦聖經》借用了這些蟲子的說法,因為在希伯來文原文和武加大譯本中都沒有這樣的描述。

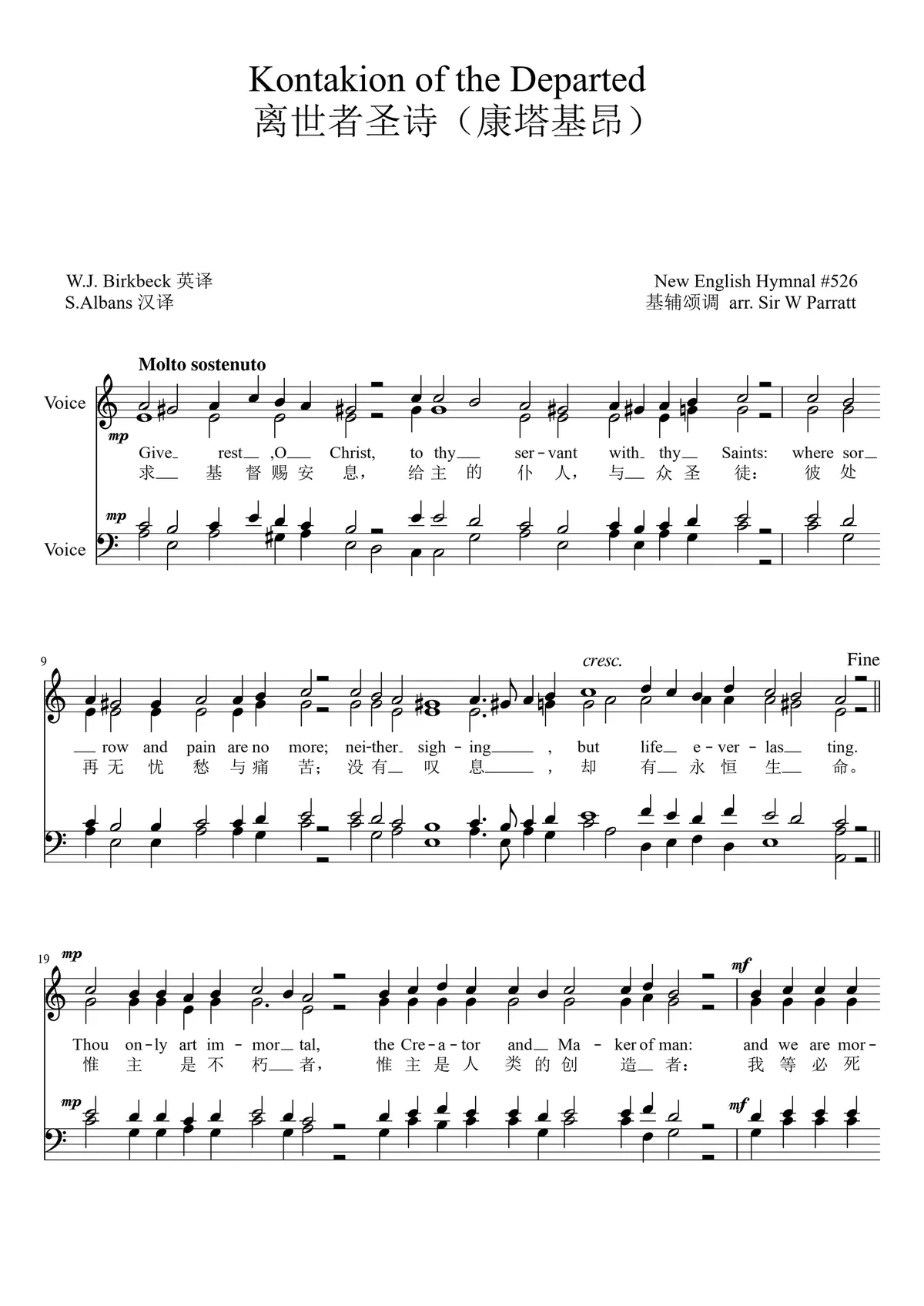

然而,英國教會從未局限於其簡略的喪禮儀式。1560年的拉丁文《公禱書》正式為我們提供了追思聖餐禮的祝文、書信及福音,以及為創建者和捐助者設立的追思禮儀;伊麗莎白時期的《初學者課本》則為我們提供了the Placebo 與 the Dirge。1604年的教會法規在會議的授權下,在公禱文中加入了莊嚴的亡者紀念。此後又制定了許多紀念禮儀,包括為維多利亞女王和愛德華七世國王所制定的禮儀(由大主教擬定並經御前會議頒布),後者包含了聖餐禮的祝文、書信及福音,並已由本史書出版社重印。維多利亞女王本人為恢復基督教紀念亡者和為亡者祈禱的傳統作出了重大貢獻;正是通過她的推動,希臘和俄羅斯教會典籍中的“离世者圣诗(Kontakion of the Departed)”現已成為我們正式場合禮儀的固定部分——這可見於《英國聖詩集》的譯文中,其中還收錄了其他幾首為亡者所作的基督教聖詩,包括一首由我們前面提到的最早的拉丁語基督教詩人普魯登修斯所作的重要聖詩。在美國,雖然沒有充分利用修訂的機會來豐富這項禮儀(這本是很值得的),但一般都會對其進行某種程度的擴充,這種做法的依據可見於經課後的紅字注釋。

婦女生產後告潔禮

這項簡短的禮儀與《莎霖手冊》中的非常相似,這種儀式最早在六世紀就被坎特伯里的聖奧古斯丁提及。主要的變更包括:增加了開端選舉;更改了詩篇(在索莎霖禮儀中使用第120和128篇,在第一、二版《公禱書》中使用第121篇,現在則使用第116和127篇——這些詩篇都各有其適切之處);在最後的修訂中,加入了「我們謹向你獻上謙卑的感謝」等字,以強調這是一項感恩禮儀。第一條紅字注釋中的「衣著得體」一語也是在1661年加入的,但這只是延續舊有傳統;因為這是為了確保婦女戴上傳統的白頭紗,儘管清教徒曾試圖廢除這項傳統,但在詹姆斯一世和查理一世統治期間,這仍是由法律強制執行的(雖然當時並沒有紅字注釋的規定)。在現代,忽視這項規定使得這項禮儀的莊嚴之美有所減損,因為它需要一些簡單儀式的襯托,例如白頭紗、婦女手持燭光,以及由兩位女性長者攙扶——這些習俗似乎在宗教改革後都仍然保留了下來。

苛責禮

苛責禮是大齋首日(聖灰星期三)悔罪複合禮儀的替代儀式,這種儀式最早記載於七或八世紀的傑拉西安聖事書(Gelasian Sacramentary)。第五十一篇詩篇、簡短代禱和隨後的兩篇祝文,都取自十二世紀左右的中世紀。這些儀式在宗教改革之前不僅專門針對懺悔者,而是適用於所有信徒,他們都要在頭上撒灰。其餘部分,即懺悔禮的開端部分,是在第一本《公禱書》中加入的。這項禮儀被指定在連禱之後立即進行,也就是在聖灰星期三的聖餐禮之前。(本段僅在英國版本中出現。)

海上祈禱文

此禮儀是在1661年最後一次修訂時加入的。它們不是完整的禮儀,而是對《公禱書》日常禮儀的一些不太理想的補充。

探視囚犯

此禮儀是美國版本獨有的,始於1789年;但其中經常可見英國來源的痕跡,特別是探視病人禮儀的影響。

感恩禮

這是一個美國特有的感恩節禮儀,始於1789年,原定於十一月第一個星期四或由民政當局指定的其他日期舉行。後來民政當局改為選在十一月的最後一個星期四。這個禮儀主要是根據英國的豐收感恩節發展而來(雖然英國《公禱書》中並未正式承認,但長期以來一直是英國鄉村的節日)。值得注意的是,在許多地方會在秋季單獨舉行豐收感恩節,而將感恩節保留作為原本intended的愛國節日。美國總統和大多數州長每年指定這個節日的做法,是政府各部門對全能上帝至高主權最顯著的承認。

家用禱文

此禮儀也是美國版本所獨有,雖然其內容大多源自英國作者。這些禱文是根據倫敦主教吉布森(Gibson)在1723-48年間所編寫的格式改編而成。然而,這些禱文的使用,就如同其他由諸多作者私下制定的同類禱文一樣,現今大都已被廢置不用,這是美國生活中令人遺憾的現象之一。

派立

我們從新約中讀到,早期教會是透過按手禮按立聖品人員:七位執事在經過適當選舉後,便是藉著禱告和按手禮而被按立(使徒行傳第六章);聖保羅也對提摩太談到恩賜,說:「不要忽略你所得的恩賜,就是從前藉着預言、在眾長老按手的時候賜給你的。」(「長老」和「祭司」是同一個字的不同形式),他又勸勉提摩太說:「為這緣故,我提醒你要把上帝藉着我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。」(提摩太前書四章14節;提摩太後書一章6節)。三世紀的《希波律陀教規》(Canons of Hippolytus)和四世紀的《主的遺訓》(Testamentum Domini)顯示,按手禮配合適當的禱告被用於按立主教、司鐸和執事,同時也提到次級聖職——副執事(subdeacons)和誦經士(readers);但這些次級聖職在西方教會並不是通過按手禮授予,在東方教會當時也普遍如此。在六、七、八世紀的古羅馬禮儀中,按立仍然完全由禱告構成,並輔以按手禮。因此,這兩個要素就是這項禮儀的核心特徵。

上圖:「授予聖器」禮儀給副執事,1520年。(主教向身穿白衣(albe)、手臂上披掛短祭袍(tunicle)的副執事跪在他面前,授予一個空的聖爵和聖盤。在背景中,一位身穿長白衣的總執事(Archdeacon)正在授予一位候選人葡萄酒和水的聖餅。另一位候選人則接受一個水壺、盆和毛巾。)

當時在羅馬,已有三個世紀存在五個次級聖職人員的品位(總共八個品位),即副執事(subdeacons)、輔祭(acolytes)、驅魔士(exorcists)、誦經士(readers)、司閽(doorkeepers):這些職位是通過給予他們在事奉中所需的物品來任命;例如輔祭會獲得一個麻布袋(當時用作聖禮的容器),而副執事則獲得一個聖爵(或聖爵和聖盤,以及水瓶和手帕)——他的職責是保管這些物品。這被稱為「聖器的授予」。主教、司鐸和執事的授職禮與這些次級聖職的任命明顯不同,是通過覆手禮進行。在高盧禮儀中,在授職禮之後還加入了傅抹司鐸雙手的儀式。在埃克塞特主教利奧弗里克(†1072)的彌撒經書中,我們發現另一個儀式,就是祝福並授予祭衣——給執事聖帶(stoles),給司鐸祭披(chasuble)——祭披原本是教友和神職人員都通用的服飾,但到這時主要由司鐸使用,儘管直到今日,執事在某些節期如四旬期仍會穿著。

上圖:十五世紀的授職禮。(格雷沙姆洗禮池的浮雕面板)(主教身穿短白衣,外罩兜帽,戴著主教冠。在他面前跪著兩位剛受按立的司鐸,身穿祭披。一位教士在他面前捧著一本書,他身後是一位身穿白衣的持香爐者,手持香爐。)

在十一世紀,一個奇特的變化開始發生。「聖器授予」禮儀原本是用於任命次級聖職人員的方式,也是這種任命的獨特標誌,現在開始被加入三個主要聖職:司鐸被授予裝有葡萄酒的聖爵和放有聖餅的聖盤;執事則被授予福音書。在那個缺乏批判思維的時代,這種「授予」禮儀——作為一個生動而引人注目的儀式——很快就被視為必要的組成部分;後來我們發現教宗甚至宣稱這是聖秩聖事的「質料」,即外在標記。這種觀點在羅馬天主教會中得到認可;因此,一些羅馬天主教徒認為安立甘宗的聖職不具效力,因為這種「聖器授予」形式在第二本公禱書中被取消了。1896年,羅馬教宗指責我們的司鐸授職形式有缺陷,因為最初四本英國授職儀式書(1550年等)在按手禮時沒有直接使用「司鐸」一詞。事實上,我們所有五本英國授職儀式書中的禮儀都稱為「派立執事」、「派立司鐸」和「派立主教」;而且在所有我們的授職儀式書中,候選人都被稱為「將被任命為執事」(to be admitted Deacons)、「晉升至司鐸品位」(to the Order of Priesthood)和「將被祝聖為主教」(to be consecrated bishop)。教宗的反對理由相當牽強,因為這些用詞明確使用了,而且意圖(他同樣質疑的)也完全明確。但這個問題最終在三年後藉由塞拉皮翁主教的聖事書的發現得到解決,證實他在四世紀中葉根本沒有使用「司鐸」一詞。

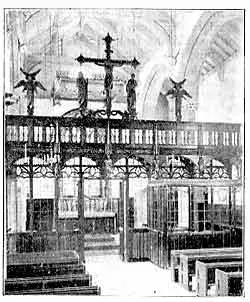

上圖:索爾茲伯里的聖吉爾斯教堂。(此教堂展示了1552年《公禱書》新增的指示:「詩班席位應維持如昔日之樣貌。」)

第一本英文派立禮儀書直到1550年才頒布,在第一本《公禱書》實施期間,莎霖禮儀的派立禮儀仍然有效施行了一年。克蘭麥及其同僚在改革中世紀累積的混亂時表現明智;因為在莎霖禮儀書之中,為司鐸行按手禮的原始的大公教會——我們稱之為(1)——之後又加入了三個中世紀創制的授職儀式:(2)傅抹雙手、(3)聖器授予禮,以及(4)第二次按手禮,同時誦念「領受聖靈」(Receive the Holy Ghost)等詞。在羅馬禮儀中情況更為惡化;因為原有的按手禮(第1項)實際上已經消失,主教只是伸出雙手,直到第4項才真正為候選人行按手禮。

上圖:向新祝聖的主教頒授福音書,1520年。(主教身穿祭披跪地。他身後有四位身穿白罩衫(surplices)的司鐸。三位祝聖主教身後是祭台和祭台屏風。)

改革者透過將按手禮恢復到其應有的地位,使禮儀回歸到聖經的方式(這也是羅馬教會在中世紀前所採用的方式);為此目的,他們放棄了傅油禮(2),修改了(3),並將(4)的形式加入原始禮儀(1)中。除此之外,他們遵循莎霖主教禮書的傳統,保留了候選人介紹、連禱文、訓誨(Instruction)、祈願(Bidding)、Veni Creator(聖靈感化歌)和聖餐禮。為了尊重當時的觀念,他們也保留了一個簡化版的聖器授予禮;第一本派立禮儀書指示主教將聖經交到每位司鐸的一隻手中,另一隻手則持「聖爵或杯及餅」。在第二本《公禱書》中,授予聖爵和聖盤步驟被省略了;因此今日我們只保留了授予聖經的儀式,這不僅因其本身意義而雄辯有力,更見證了那個曾在人們心中比上帝聖言所訂立的派立方式更受重視的傳統遺蹟。

美國授職儀式書與英國版本幾乎完全相同,只在用詞細節上有所不同。

祝堂成聖禮

此禮儀於1799年被附加到《公禱書》中。其實質內容由安德魯斯主教於1620年制定,儘管並未收錄於英國《公禱書》中,但在英國經主教許可普遍使用的形式。(此節僅出現在美國版本中。)

授任牧正禮文

這是《公禱書》最新增添的附錄,於1799年由康乃狄克教區起草並採用,1804年加入《公禱書》,並於1808年略作修訂。應當仔細閱讀此禮儀,因其展示了堂區牧正的職責;無論是否舉行就職禮,牧正都必須履行這些職責。這為美國聖公會所接受的司鐸職的意義提供了最實用的註解。(此節僅出現在美國版本中。)